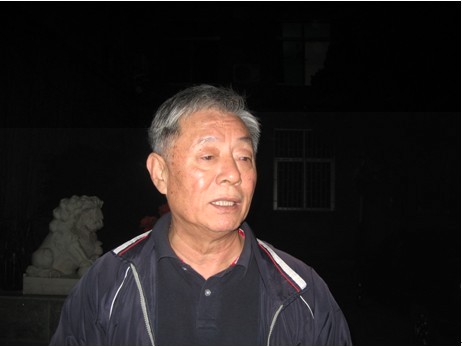

劉奇

雖然年近古稀,卻精神矍铄、耳清目明、思維敏銳;雖然退休五載,卻專心科研、心系教壇、耕耘暮霭。

他就是化工學院的老校友李清田教授,原武漢鋼鐵學院焦化專業58級畢業生,于2003年退休,曾任7年化工系主任。

他62年畢業留校即登上講台,直到2003年才結束了41年的講台生涯。然而,他的心卻還在講台,還在設計室。他自己調侃的說,他現在給學院的焦爐設計室的王光華老師“打工”。

李教授的工作室曾在教二樓的5樓。剛來的那天下午,他就迫不及待的要求王院長帶他去參觀自己的工作室。

這就是他的教師情結。試想一個人要離開自己深愛着的崗位,怎麼舍得啊?

要李教授騰出時間來接受采訪可真不容易。他們一幫老同學在一起聯絡感情。我們都不便摻和。24日傍晚時分,他們班在東院沁園共進晚餐。在他們等待時分,才被我們揀了個空。

問:我們專業被同行譽為“煤化工人才的搖籃”,能分析一下這其中的原因嗎?

答:舉個例子,鞍山焦炭設計院的四個主要的院長有兩個是從我們這裡走出去的。我們能在焦化行業占領一席之地,不是偶然的。焦化專業的學生農村居多,與城市來源的學院相比我們更能吃苦耐勞。能紮紮實實從基層崗位上做起,取得豐富的生産經驗後,就一步一步成長為管理人員。

問:當初的教學模式和如今有什麼不同?

答:現在的教學注重理論教學,學的東西多了,但實踐少了。大三大四的學生要麼應付考試、要麼考研,而這個時候正是真正接觸專業的時候,實踐就顯得尤其重要。我們那個時候,課程很少,就幾本化學、材料力學、機械設計方面的書。除了上課,很多時間都在幹活和在工廠實踐。

問:學工科都強調實踐,您怎麼看待目前的實習?

答:現在學生離不開老師,離開了老師什麼都幹不了。現在實習趕不上當初的認識實習。現在實習嘛,就是老師帶着一大群學生到廠裡轉悠,四處看看,也就那麼一兩個小時。實習完了之後,一問啥都不知道。

問:能談一下當時實習的情景嗎?

答:以前的煉焦工人從焦爐下來後,除了兩眼睛是白的,其他的都是黑的(笑)。現在就看不到這樣艱苦的勞動場面了。當時的實習是兩個老師帶隊,到現場一講就是6個小時。我們實習是可以動手操作的。同學們對生産現場的流程熟悉得不得了。個個都能講能操作。

問:您對現在的教學有什麼建議?

答:現在很多專業都帶“工程”二字。我們專業也不例外。學的課程多數都是關于“工藝”方面的,我們應該追求“工程”的概念。工廠畢竟是一個大的環境,管路、反應器、能源、電力都是我們要操控的呀。我們是當指揮的,要統籌規劃才行。工藝方面的内容,許多設計院都搞出來了,光學一學不用就等于紙上談兵。我們的工藝已經很好了,要平衡發展,把工程也發展起來。

問:請您為學習生活提供一些建議,好嗎?

答:搞學習最重要的是不能偏科。工藝技術、設備、自動化都是我們要熟悉的。藝多不壓身,到任何地方都不會錯。小時候,我學過木匠,知道如何打基線。後來青海一家焦化廠建焦爐時,孔砌歪了,把我請去。我一看就知道基線打錯了。建築公司的工程師說沒問題。我就跟他打賭,你們打的基線偏了15~20mm,要是我說錯了,以後的工資你拿!他們派人過來一量,真的偏了15個毫米。

問:您對以後學生就業後,有什麼建議?

答:從基層做起。學生到了廠裡要盡快學會操作,不熟悉操作當官都當不了。現在的管理人員都是三分技術,七分管理。遇到問題要多思考,不要瞎說,萬一說錯了對自己沒好處。在自己的崗位上要有一兩門絕活,在關鍵的時候露兩手,領導一下子就看中你了。

學院微信

學院微信